오늘의 노트

런던에 대해.

지난 3일은 런던에 있었다. 몇년 전 <상어와 헤엄치기: 은행가들은 어떻게 일하고, 무엇을 생각하는가>라는 제목의 책을 읽었다. 제목처럼 런던의 씨티 (Citi 그룹이 아니라, the city of London을 가리키는 말에서.) 등지에서 일하는 증권가 사람을 대상으로 인터뷰하여 쓴 논픽션 책이었는데 이 글을 읽고 그 지역에 대해 호기심이 생겼다.

런던을 이번 여행에 넣은 계기를 찾는다면 이 책을 읽은 일이 제일 크다. 런던은 어쩐지 내게 뉴욕같은 존재로, 모두가 좋아해서 내가 갈 일은 오히려 없지 않을까 싶었다. 워낙 살인적이라는 물가 얘기도 들었고, 영어가 통하니까 모험심을 자극하는 일도 적지 않을까. 그리고 이내 이건 모두 그냥 내 생각이었음을 알게되었다.

내가 머물렀던 런던은 꽤 매력적이고 자극적이었다.

먼저 바 근처에 일 끝난 뒤 한잔 하는 듯한 2-30대의 남자들은 대체로 조신하게 움직이면서도 목소리만큼은 호탕하게 웃으며 시끄럽게 군다. 그들은 걸을 때에도 그 목소리의 크기가 보통의 대화 수준에서 벗어난 딱 그만큼, 넓은 보폭으로 더 빠르게 걸었다.

그들의 등을 누가 밀고 있는걸까, 미래에서 잡아 당기기라도 하는 걸까. 엄청난 속도로 움직이는 중심가 사람들은 저렇게 후루룩 마시고 후루룩 움직이며 후루룩 사는 걸까. 그렇다고 일을 허투로 하게 생긴 몸짓은 아니었다. 정해진 시간 동안 많은 걸 해내야 해서 바쁘게 움직이는 듯한 몸짓이었다. 한국의 경쟁사회랑은 다른 의미의 경쟁을 겪어낸 듯했다.

마치 자전속도가 매우 빠른 행성에 있는 느낌이었다. 엄청난 속도로 경쟁하는, 그게 사회 시스템에서 교육의 체제 안으로 소화된 듯이, 본인들은 아무렇지 않은데 밖에서 온 나는 멀미가 나는 속도의 차이.

또 다른 인상적인 부분은 건물이었는데, 고딕부터 빅토리아까지만이 아니라 마치 공각기동대의 도시를 연상시키는 듯한 매우 미래지향적인, 좀더 세부적으로 말하자면 산업시대의 고철을 미래지향적으로 재해석 한듯한 건물도 인상적이었다. 그것이 알고보니 로펌들이 입주한 곳이었다니 정말 어울리지 않았다. 그 옆에서는 캐롤을 부르고 있었고, 또 그 옆에서는 포트넘 앤 메이슨의 랍스터 그릇이 돌아다니고 있었다.

도시 중심가는 마치 문화적으로 맥시멀리스트가 지휘하는 곳 같았다. 어쩌면 할리우드 발의 영화 중 내가 인상적으로 본 것중에 런던에서 영감을 얻었던 게 아닐까 싶은 영화도 생각이 났다. <이퀄리브리엄>이라든가, <아일랜드> 라든가. 아일랜드는 영국영화였나? 헷갈린다. 양육의 차원이 아니라 훈육의 관점에서 고도화 된 작은 도시국가를 다녀온 느낌이다.

런던에서 알게된 내 나이 또래의 콜롬비아인 미국거주자인 친구에 대해.

그녀는 87년 생으로 나보다 1년 많이 살았다. 그녀는 콜롬비아에서 미국으로 10년 전에 이민했다. 그녀는 브루잉 컴퍼니에서 일하고 있다. 그녀는 패턴 디자이너로의 잡 스위칭을 위해 포트폴리오를 쌓고 있다. 그녀는 어떻게 해낼 수 있을지 고민하고 작업한다. 그녀의 고양이는 작년 5월에 죽었다. 그녀는 내 최근 삶의 궤적이 그녀와 비슷하다는 사실을 알고 놀라워했다. 나도 놀랍다.

그러나 한편으로는 이 나이 때 즈음이면 이런 고민을 혹시 모두가 하고 있는 건 아닐지 생각했다. 이 나이 때 즈음이면, 이런 고민을, 모두가, 하고 있는데, 우리는 공유하지 않는 게 아닐까?

아니면 결혼을 안한 내가 이런 걸까?

런던에서 유모차를 끌고 다니는 어린 엄마들을 보았다. 런던 중심가를 나와서 동쪽의 거주지역을 갔을 때에 더욱이 그녀들이 아이에게 집중하며 우부부 하고 있는 모습을 본다. 런던을 떠나 마요르카 공항을 나올 때에 네명의 10세 미만 아이들을 인솔하여 나가는 내 나이또래의 아버지를 본다. 아버지는 강하다. 나는 그가 어떻게 아이들 넷을 키우고 부양하는지 비법을 궁금해했다. 그는 어떻게 꾸려가는 걸까. 아이가 생기면 자연히 돈을 더 벌 수 있는 걸까?

몇가지 고민들.

* 이렇게 얼마나 더 헤매며 살 수 있을지 고민한다. 이 헤매는 상태가 내 작업으로 남으려면 어떻게 해야할까.

* 직장에 다시 들어가고 싶은지를 고민한다. 업무가 문제였던 걸까, 업무가 과중되도록 만드는 내가 문제였던 걸까. 적당주의를 하지 못하고 완벽주의에 나를 갈아넣는 그 성향이 문제였던 걸까. 이런 나를 이용하는 회사가 문제였던 걸까. 더 성공시키고 싶은 마음을 다른 사람들과 제대로 공유하지 못한 내 부족이 문제였던 걸까. 무언가 문제이긴 했던 걸까?

* 사진에 있어서는, 찍을 때에 너무나 자신 없던 게, 비행기 타고오며 리뷰하니 ‘어 이거다’ 했던 장면들 만큼은 제대로 그렇게 찍혀 있었다. 다행이야.

이틀 동안 20기가 정도씩을 찍고 있다.

발가락이 망가질만 해.

리뷰하는 것만 해도 피곤하다.

* 여행지에 대한 두려움은 없다. 기이하게도, 어디 새로 착륙해도, 도시에 가도 어떤 두근거림이나 설렘은 크게 없다. 놀라움 정도는 있으면 좋으련만, 경이로움을 느끼는 일도 이전보다 적다. 그렇지만 이건 굳은 초콜릿 상태가 아니라, 그냥 몰드되어 가는 초콜릿 같은 마음이랄까. 녹이려면 다시 녹일 수 있는 상태.

* 사람들이 아침을 준비하는 모습을 본다. 런던에서는 리버풀 스트리트 역을 딱 나왔을 때, 그 오후 12시 경의 반짝이는 햇빛이 점심 겸 산책하러 나와서 호기롭게 걷던 사람들의 어깨를 툭툭 때리며 반짝이던 걸 기억한다. 그걸 찍었으면 좋았을 걸, 눈으로 놀라워 하고 지나갔다.

* 때로 정말 좋은 컷들은, 나 혼자만 보고 지나가게 된다. 그리고 오래 아쉬워한다.

* 40미리를 쓰다가, 답답하여 26미리로 갈아꼈다. 나는 24미리로 첫 8년여를 찍었다. 이게 더 맞긴 할 것이다. 그러나 결과물로서, 내가 가져온 26미리는 색수차가 너무 심할 거란 사실을 안다. 특히 조리개를 그래도 5.6 이상으로 조이지 않으면. 하지만 빛은 부족하기 마련이라, 또 프린트 할 때에 이런 광곽은 ’벙벙하게‘ 보일 거란 예측도 한다. 40미리는 찍을 때에 불안하고, 26미리는 후작업할 때에 후회한다.

나는 무슨 선택을 할 것인가.

빨마에서 맡는 냄새가 꼭 구르가온 집에서 살 때의 냄새와 같다. 안정적이다. 더 오래 있고 싶을 것 같다. 아쉽게도 내일 밤이면 떠나겠지만, 그게 이 여행의 유일한 규칙이니까 지킬 것이다. 아쉬움은 아쉬운 대로 놔두는 게 좋다.

오늘의 사진

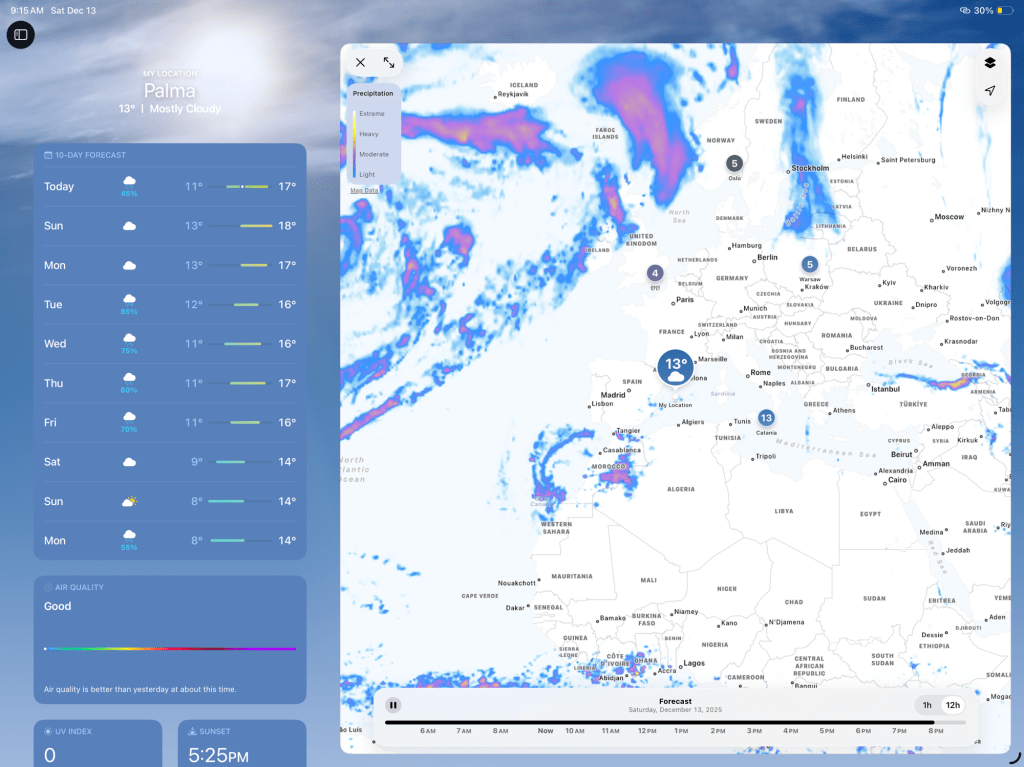

오늘의 위치