I don’t have a choice but to focus.

확신이 들든 말든 밀고 가.

+

내가 아는 한 가장 강력한 포트레이트 사진가, 애니 레보비츠의 마스터클래스를 시청했다(틀어 놓았다).

레보비츠는 natural light를 emulate하는 관점에서 조명을 썼다. 그래서 선호하는 구성은 눈을 붙잡기 위한 약한 스트로보 하나, ambient light가 있는 상황에서 soft하게 떨어지는 key light 하나를 연출하는 접근법.

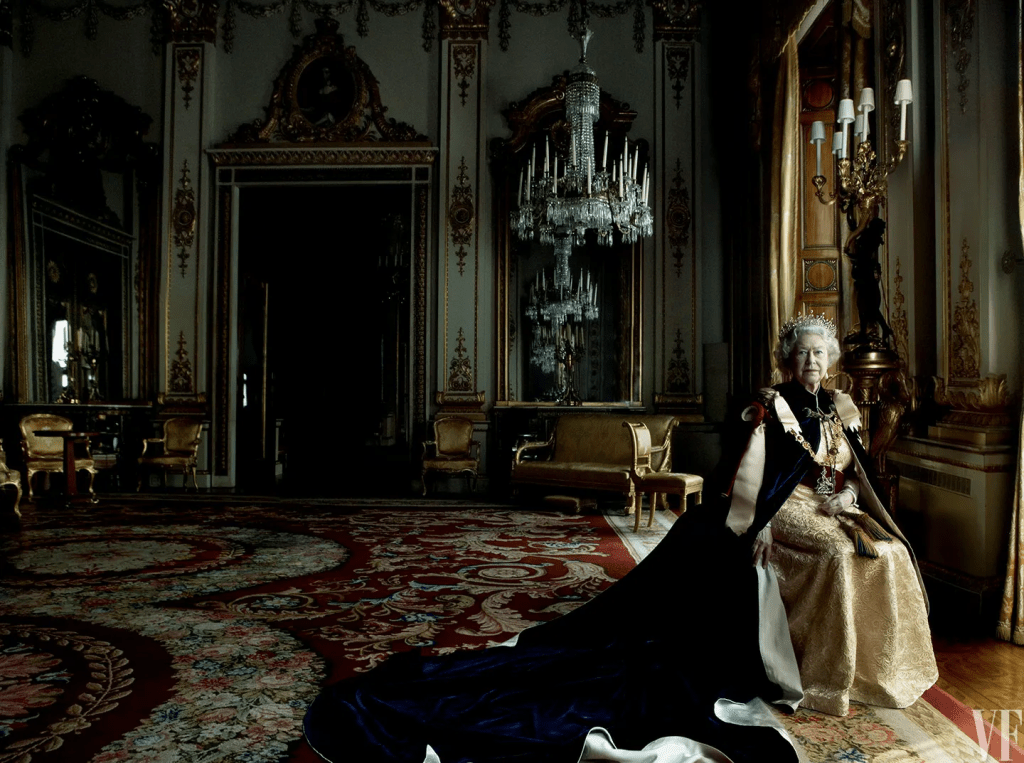

재밌게도 사진의 모델이 보이는 눈빛이나 시선은 강렬하나, 그 위로 떨어지는 빛 만큼은 그 레보비츠의 내면과 마음처럼 우아하다, 이미지와 이미지 안에 담긴 인물 모두 작가를 닮았다. 어떻게 이런 표정을 이끌어내는지. 어쩌면 상호작용을 하는동안 사진찍히는 사람들은 작가를 닮을런지도 모른다.

내가 보기에 레보비츠의 포트레이트에서 사진에서 특이한 점은.. 사진 전면적으로 빛이 점차 덜 닿아 어두워지는 지점을 그다지 두려워하지 않는다는 점이다. 물론 그 가운데에 (그 변화를 배경으로 두고) 인물에는 key light를 부드럽게 조사하여 배경으로부터 은근하게 분리시킨다. 그래서 눈이 그쪽으로 간다.

빛의 강도는 광원으로부터 거리의 역제곱이다. 그래서 실내사진을 창문을 통해 들어오는 자연광에 의지해 찍다보면 필연적으로 사진의 어느 부분은 어두워지기 마련이다. 그리고 광각 등을 선택해 사진 안에 그 실내 환경을 더 많이 담을수록 더 많은 어두움이 담길 수도 있다.

레보비츠는 그 어두운 부분에 인공광을 슬쩍 놓기 보다는, 그 광량의 감소를, 밝음에서 어두움으로 전환되는 구간을 받아들이고 부드럽게 보여준다. 그리고 거기에 어떤 복합성, 복잡성을 가진 인물의 모습, 인물의 내면과 외면을 이루는 (명암의) 입체감이 함께 담긴다.

아래는 애니 레보비츠의 엘리자베스 2세 촬영물 (베니티페어 기사, 링크)

나는 요즘들어 스스로가 수동적이고 겁쟁이인 것처럼 느껴진다. 오랫동안 쉬지 못해, 긴장이 계속된 관계로 피곤해서인지, 혹은 진실을 이제야 알아차린 것인지, 아니면 그저 어떤 일들이 막혀있는 상태로 잘 안풀려서인지. 셋 다이거나 그 중 둘이거나. 모를 일이지만, 레보비츠 사진 속 사람들이 레보비츠를 닮은 걸 상기해볼 때, 내 상태가 이렇다면 내 카메라 앞에 서는 사람들도 그렇게 담길 수 있다. 그러니 벗어나야 한다. 다른 식으로 피봇해야 한다.

그렇담 나는 어떤 사람이 되고 싶어? 렌즈 건너편에서 이쪽을 응시하는 사람의 어떤 면에 집중하고 싶은가?

좋은 질문만이 답을 이끌어낸다. 더 나은 질문을 향해 묻기, 다르게 묻기, 또 나아가 묻기.