오늘의 작업

빛나는 햇빛은 무엇에 관한 걸까?

빛이 닿아 엣지가 반들거리는 삶의 윤기? 어쩌면.

노트

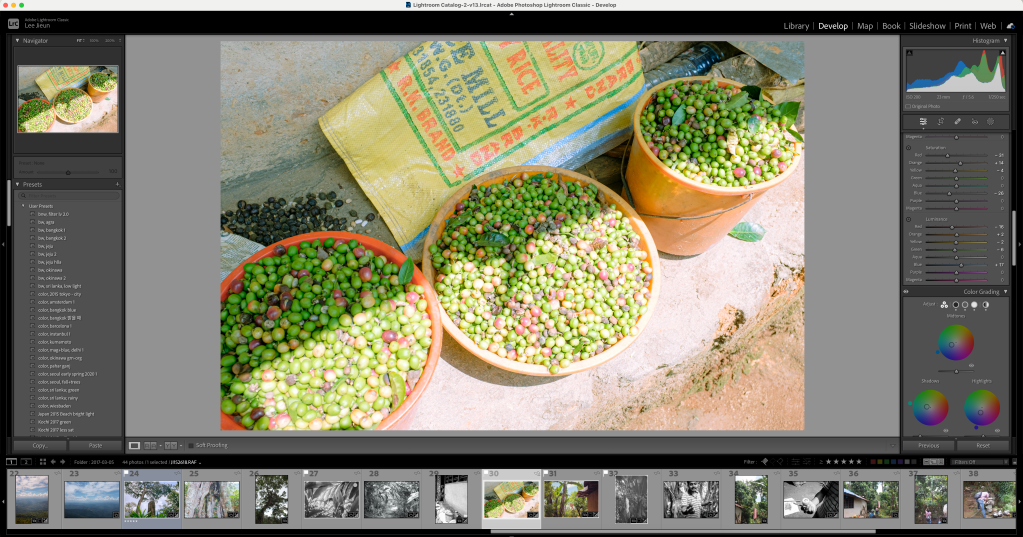

라이트룸 작업은 이렇게 한다.

왼쪽은 내가 만든 인화 프로필이고, 가운데는 대상 사진, 오른쪽은 사진마다의 세부조정 (빛, 색, 세부표현). 아래는 데이터 목록. 빛, 색, 세부표현 세가지를 어떻게 표현할지 왔다갔다하며 조정한다.

한 장에 1-5분에서 길면 30분정도 걸린다. 의뢰받은 사람 사진이면 여기서 피부나 지저분한 것을 따로 만진다. 거기서 시간소요가 크다.

개인작업일 경우엔 취향상, 적극적인 크롭은 되도록 지양하고 오브제를 지우는 리터치는 아예 하지 않는다.

내가 제일 좋아하는 부분은, 빛과 색의 표현을 어레인지 하는 구간이다. 어느 스팟을 딱 맞췄을 때 소름이 돋는 순간이 있다. 맞아 이거, 표현이야, 하는. 이 정도의 투명성과 이런 느낌을 원했어, 라고 깨닫는.

그렇지만 출력 프로필이나 디스플레이가 달라지면 소용없어지는 거라, 너무 시간을 쓰지는 않으려고 한다.

암실 때랑 비교하면… 변경조치하기 위한 절차가 정말 간단해졌다

후작업만 반복하며, 촬영을 오래 안했다. 살짝의 갈증 상태. 이제 다시 카메라 들어도 되겠다. 뭘 왜 어떻게 찍을까. 고민한다.

삶이 영원하지 않다는 건 알았고 이제 적당한 공포이다. 성장하며 받아들였다.

그렇지만 살아있는 와중에 사진을 내가 원하는 만큼 못할 수도 있다는 가능성은 극도로 두려운 얘기이다.

나는 평생 같이 갈 줄 알았는데, 중간에 퇴장. 이거 아니잖아. 없이는 안된다.

나는 왜 사진을 이렇게까지나 좋아하고 의지할까.

내게 사진은 뭘까, 사진이 빠진 나는 누구일까.

그건, 아무나. 아무나가 된다. 내가 아니라.

어쩌다 이렇게 되었지?

아마 열 네살 때부터. 손에 ‘내‘ 사진기를 쥐고 친구들 가족 내가 사는 세상을 매일 매일 매일 찍었던 그 때부터. 이렇게 되기로 약속이 되어있었는지도 모른다.

이건 내 언어, 내 고유의 세상.

잘 찍고 못 찍고 이런 평가는 나랑 상관 없다. 관찰하고 감응하고 감탄하고 이 과정 자체를 좋아하는. 이건 그냥 내 삶인, 그런.

이렇게 좋아하는데 왜 세상에 내보내기가 이렇게 어려울까. 두려울까.

너무 좋아해서?

이게 너무 나라서?

나를 세상에 내보내는 것과 같으므로?

아침부터 한참 울었네.

댓글 남기기