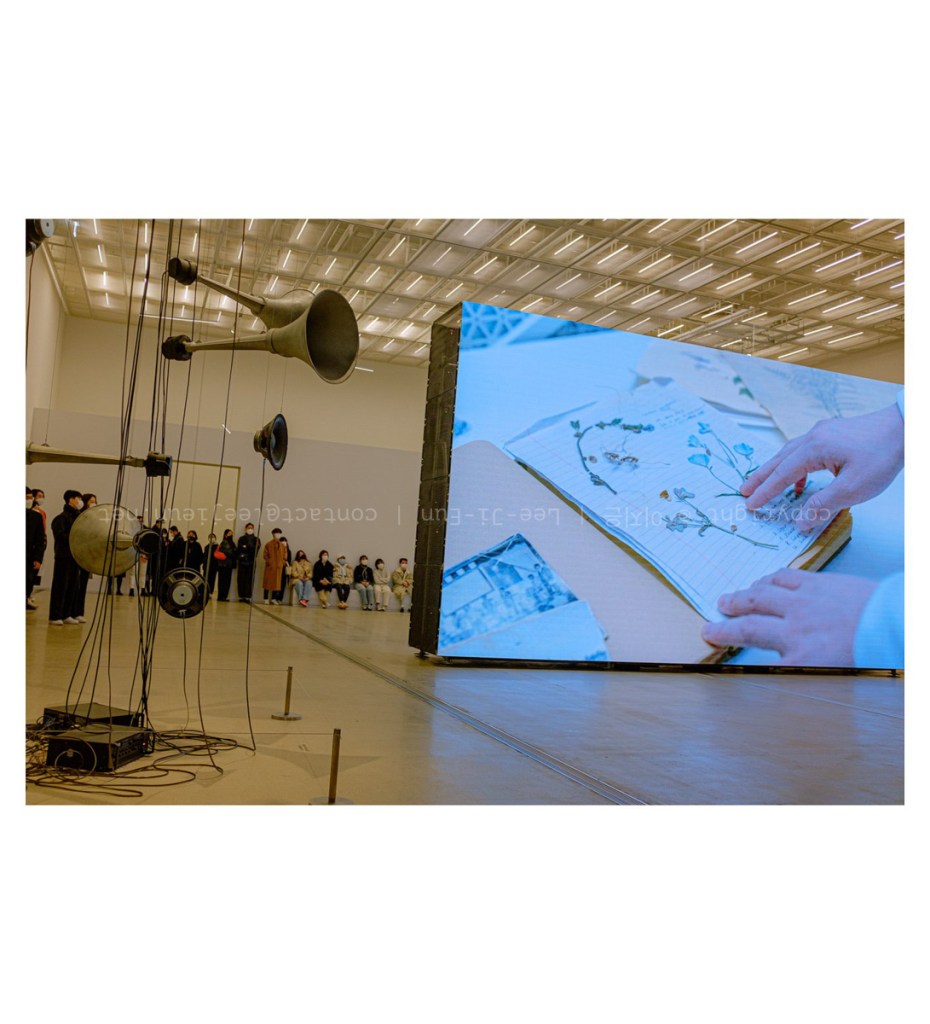

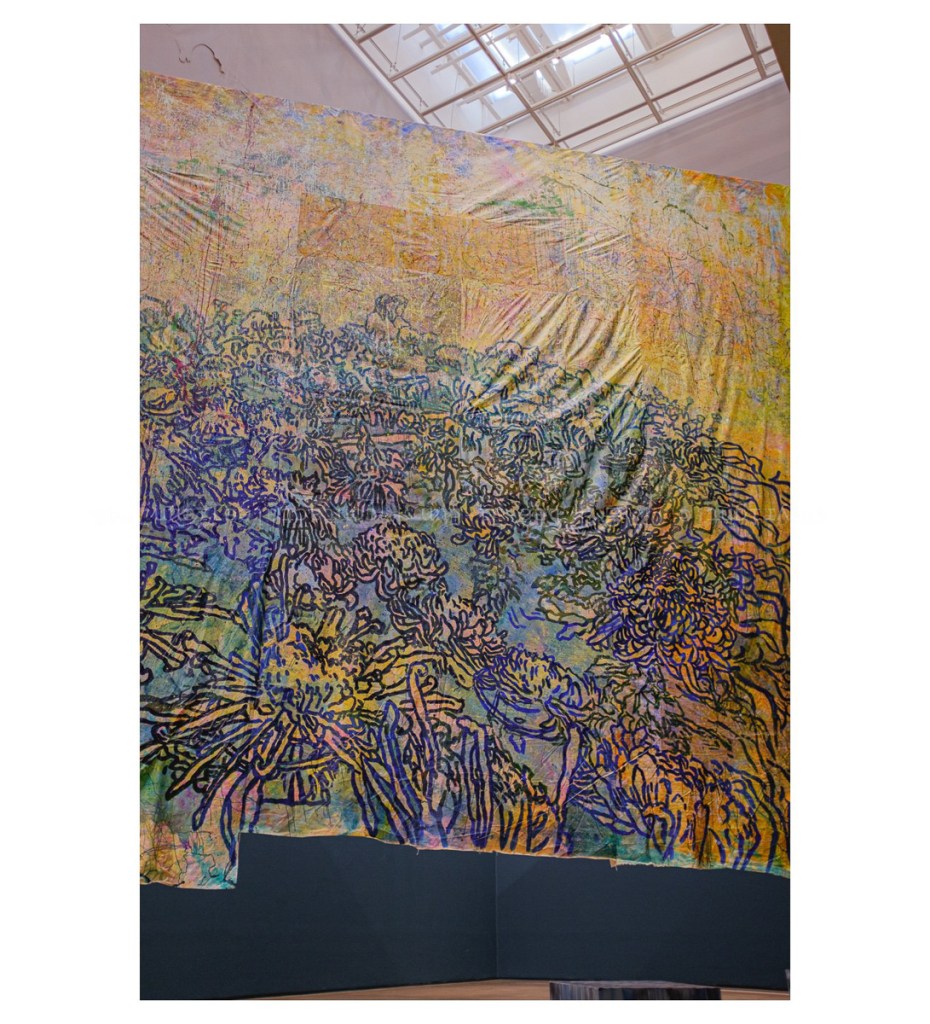

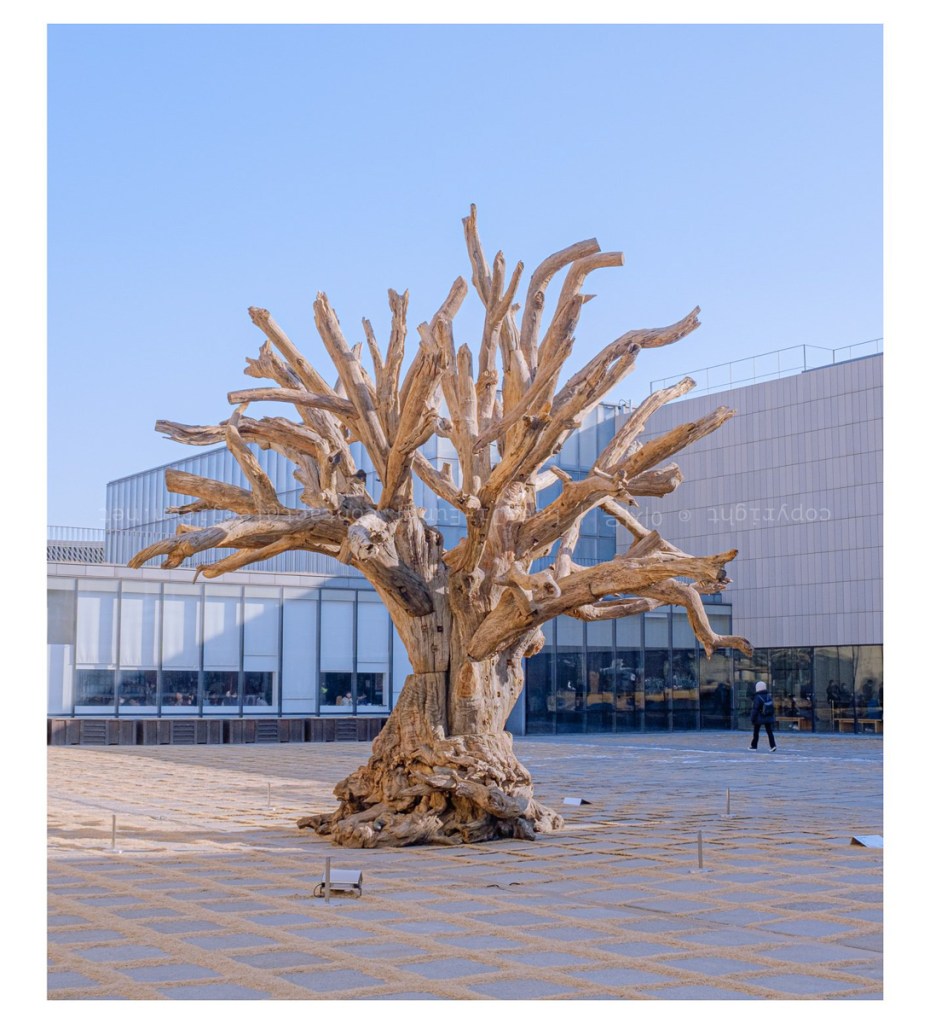

장소1: MMCA 국립현대미술관

유리에 붙인 브랜딩용 필름지에 빛이 투과되면서 알록달록한 색이 땅에 떨어진 모습이, 사실 전시장에 걸린 작품보다 더 내 눈을 잡아 끌었다.

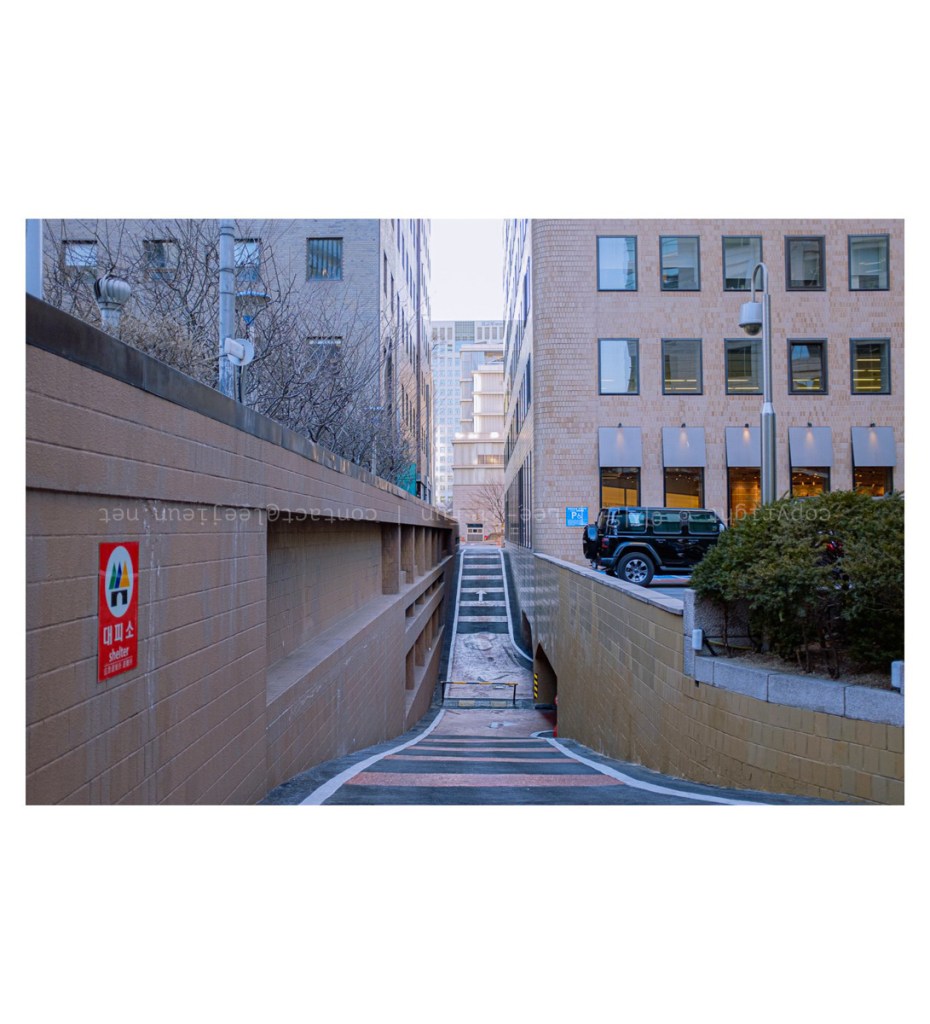

장소2. 광화문 이마빌딩 근처

점점 신식빌딩이 많아지면서 을지로 입구(삼일대로 근처)처럼 변해가는 모습에 마음이 좀 그랬던 기억이 난다.

특히 이마빌딩의 스타벅스를 그곳에 있는 거대한 소파 때문에 20대 때부터 즐겨 다녔는데, 어느날 내부 플랜이 바뀌어 있어서 아쉬웠다.

외부 가림막 천을 벗은 대림 빌딩은 다시 보니 컨테이너 쌓아놓은 모습이다.

나에게는 저 창문이 너무 작게만 보여서, 꼭 배에 실린 컨테이너에 사람들이 갇혀있는 것이 느껴져 큰 공포감이 든다.

장소3. 강남역 10번출구와 9번출구 사이

회사가 21년도 겨울에 새 오피스로 이사를 했다.

이 건물에는 성형외과, 치과, 안과 등 수술 전문 병원들과 피부과, 정신상담 전문 병원이 입주해 있었다.

매일 타는 엘레베이터에서는 소독약 냄새가 났고, 막 수술하러 오는 사람들과 끝나고 나온 사람들의 모습을 볼 수 있었다.

내가 기억하는 대부분의 사람들은 편한 옷을 입고 있었지만, 가방만큼은 비싼 로고가 붙어 있는 것을 선호했다.

항상 어딘가 부어있고, 꿰매져있고, 붕대로 감고 있었다. 한명이 오는 경우는 잘 없었고, 보호자나 친구들이 같이 왔다.

엘레베이터를 타더라도 사람들은 대화를 멈추지 않았다.

불안해하고 걱정하고 신나하고 지루해하거나 의욕이 없거나 의연하거나 결연에 차있기도 했다.

여기에 상담실장들도 각 층마다 타고 내리기를 반복했는데, 그 과정에서 영상통화는 끊기지 않았다.

중국말, 인니말, 영어, 베트남어.. 여러 나라의 사람들의 소리가 들렸다.

6년 여만에 돌아온 테헤란로는, 같은 지역을 시간대에 따라 다른 목적을 가진 사람들이 공유했다.

엘레베이터부터 거리까지 너무나도 시끄럽고 복잡하고 사람의 흐름이 멈추질 않았다.

길이나 빌딩 코너 할 것 없이 돌아다니는 사람들이 그냥 버리는 쓰레기도 많았다.

아침께에는 밤에 버린 쓰레기며 흔적들이 굴러다녔고, 점심께에는 점심먹으러 나온 사람들이 버린 담배흔적으로 지저분했다.

저녁에는 화려하게 차려입고 나온 사람들과 그 음악소리로 정신이 혼란했다.

여러모로 인도보다 더 자극적이었지만, 그 지역이 가지는 전형적인 흐름 때문에 역으로 지루했다.

사람들은 건물 코너마다 2-3천원짜리 커피와 함께 담배 피우기를 즐겼고, 그들이 주로 쓰는 자리에는 나쁜 커피의 찌그러기 같은 냄새와 담배의 쩌든 냄새가 났다.

이 곳에서 일하는 동안, 직장인으로서 피할 수 없는 ‘약속된 근로시간’과 ‘급여’의 관계가 과연 인생에 있어서 건강한 것인지, 또 ‘근로시간’동안 다루게 되는 ‘업무의 품질이나 내용’이 나에게 미치는 영향, 또 성과를 만드는 구성요소와 그 믹스에 대해서, 마지막으로 오랜시간을 머무는 도심지의 건강도나 장소의 성격 또 그곳을 이루는 사람들의 상호작용에 대해서 관찰하고 고민하기 시작했다.

그렇게 직장인을 둘러싼 삶의 방식을 좀더 관조적으로 바라보게 되었고, 내게 좀더 맞는 삶의 방식은 무엇이 있을지 찾고 싶어졌다.