20년도 9월~12월 사이에는 외출도 별로 없고, 사진기를 놓고 살았던 시기였다.

살던 집을 가을께에 수리 하면서 잠시 호텔에 가있었던 게 가장 크다면 큰 사건이었다.

한 방에 있는 짐을 모두 다른방으로 옮겨가며 진행하느라 힘들었다.

그래도 다 끝나고 한층 깔끔해진 집을 보니 기분이 좋았다.

나를 받아주고 품어준 이 집에 항상 고마웠는데, 그 마음을 집이라는 대상에게 직접 전달하고 표현한 것만 같았다.

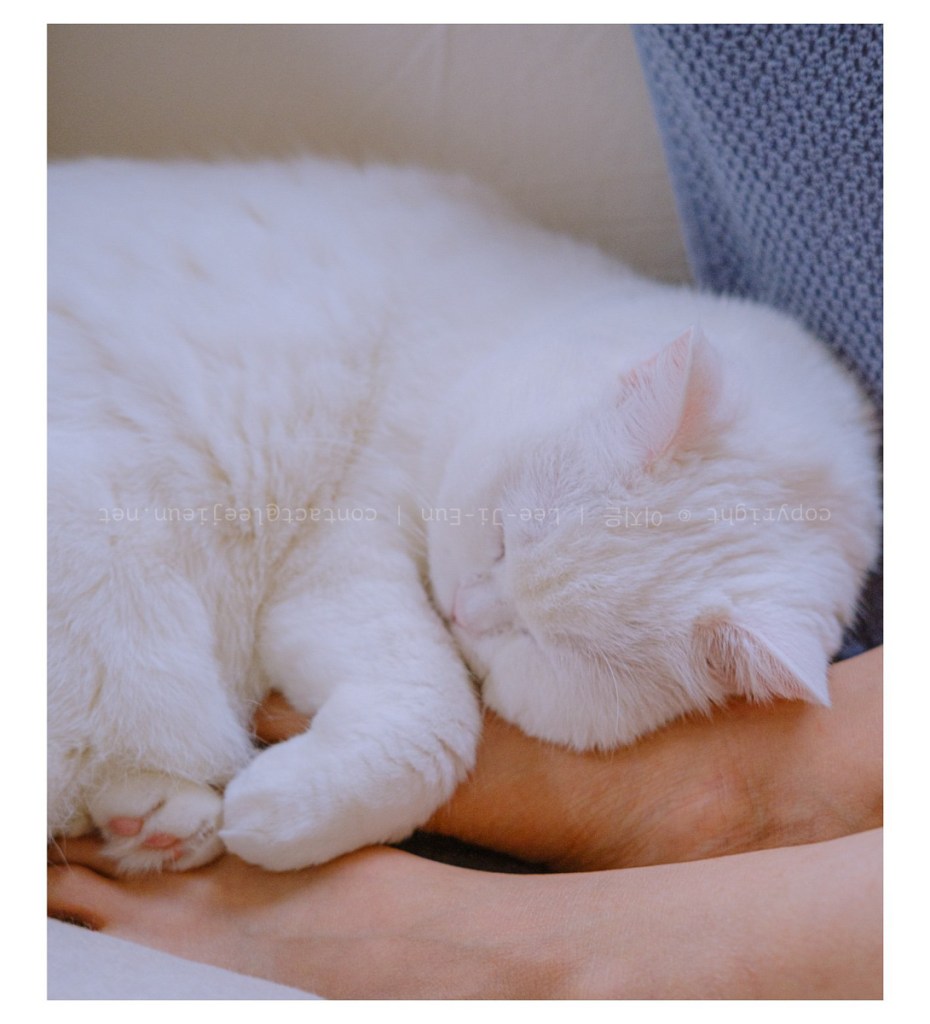

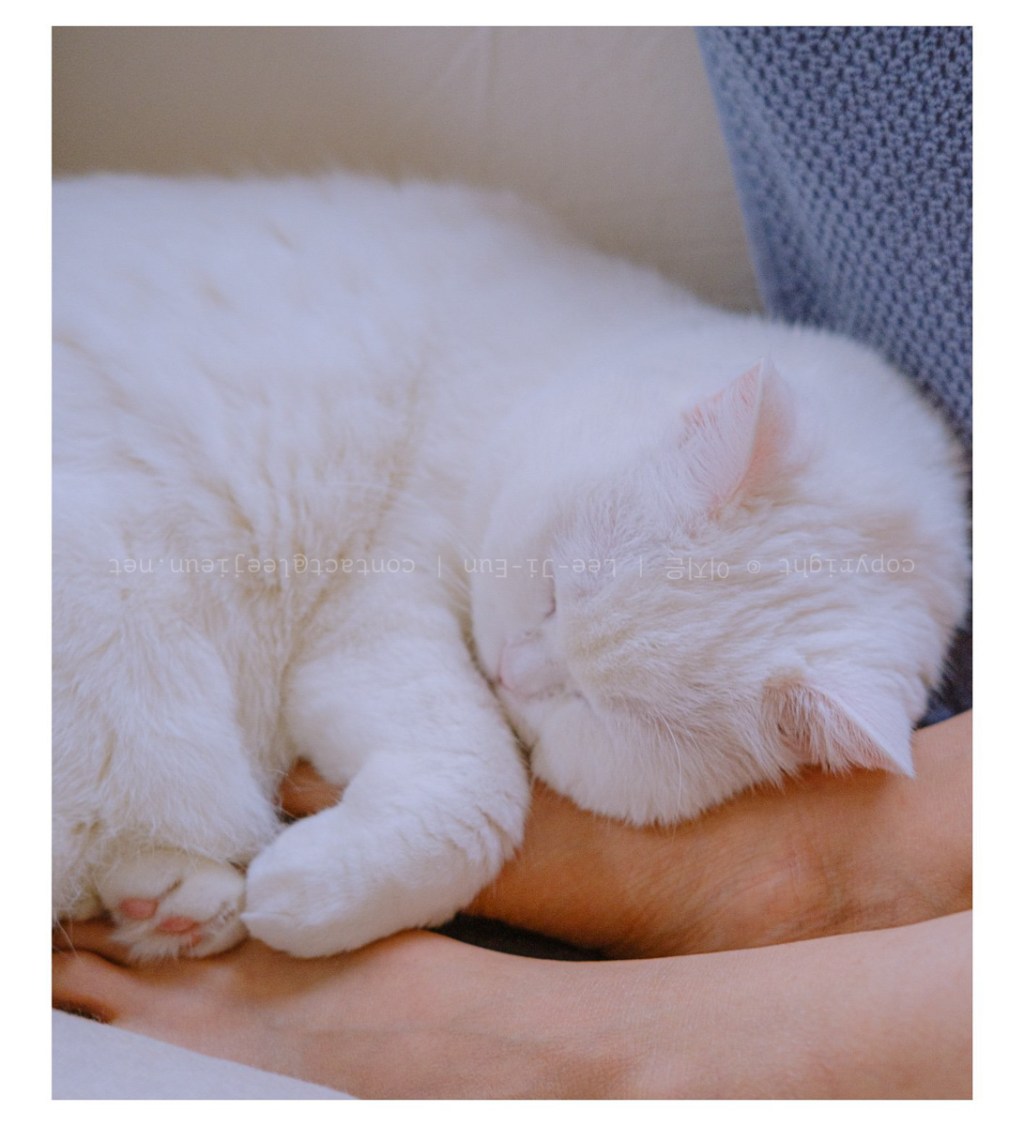

그리고 그 외의 사진은 전부 우리집 고양이였다.

추워지니 소파에 둘러둔 비치타월을 다 긁어내고 그 안으로 들어간다든가, 온기가 있는 내 발 위에 엎어진다든지.. 귀여운 행동을 많이 했다.

코로나 1년이 되어가며 점점 나의 세계가 집과 고양이로 좁혀지기 시작했다.